Université de Dakar. Institut Fondamental d'Afrique Noire

Collection Initiations et Etudes Africaines. N°XXV. Dakar. 1969. 250 p.

La langue toucouleur traduira la notion de parenté soit au moyen de banndiraagal, soit encore par le truchement de jiidigal, dernier vocable plus usité parce qu'il cerne plus concrètement le lien familial entre les personnes. Quant au concept de famille, il sera généralement figuré par le terme galle (habitation, maison). C'est là une évidente primauté de l'aspect spatial, à savoir que les membres d'une famille au sens large étaient groupés dans la même demeure, le même galle, initialement à tout le moins.

Toutefois, pour écarter la confusion et donner au mot sa véritable signification familiale, il sera courant d'adjoindre à galle son déterminatif, en l'espèce l'anthroponyme ou bien le patronyme du fondateur : l'on dira galle Tapsiiru Amadu Hamat, ou bien galle WanwanBe. Cette dernière expression sera comme une totalisation de la lignée des Wan, ce qui correspond bien à la manière toucouleur, qui. est d'entendre famille au sens global du terme, à savoir les vivants comme les morts, tous les descendants de l'ancêtre le plus reculé, d'où le mot galle suivi régulièrement du nom de cet ancêtre-souche.

Galle peut également être pris dans une acception restreinte, et désigner nommément tel foyer concret. Il sera alors sous entendu que ce foyer est partie intégrante d'un galle mawDo d'origine, ou famille étendue qui s'est diversifiée en de nombreux ménages (fooyre-pooye), dont tous les chefs subissent l'autorité d'un doyen-patriarche honoré du titre de joom ou ceerno, en tant qu'il est le véritable et le seul chef de la famille globale, singulièrement en matière de propriété des terres et mariage des enfants. En fait, toute pluralité apparente des galleeji dans un quartier de village ou plusieurs villages, voire des régions différentes du Fouta, est réductible à un nombre limité de familles originelles.

La parenté toucouleur sera envisagée, d'une part, comme terminologie, à savoir les différentes appellations ou, formes de parenté, d'autre part et conjointement, en tant qu'elle est système de croyances traditionnelles et d'attitudes interpersonnelles.

Autrement dit, quelles structures de parenté sont fondamentales de la collectivité toucouleur, et quels rapports sociaux procèdent de ces structures ?

Il n'est peut-être pas invraisemblable que l'application de la coutume consistant à se marier très jeune (resde law) — et lorsque ladite coutume se trouve heureusement secondée par un taux de natalité supérieur à celui de la mortalité (galle BesDo) — ait permis à quelques familles de voir coexister en leur sein les quatre générations successives des njaatiraaBe, taaniraaBe, jinnaaBe et BiBBe, soit respectivement les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents et les enfants. Il est cependant clair que la coexistence de ces quatre générations ne saurait être que limitée en durée, pour le njaatiraaDo à tout le moins. Dans la famille courante, en effet, la génération la plus ancienne sera presque toujours constituée par les taaniraaBe. Les éventuels njaatiraaBe sont plutôt rares et forcément connus dans plusieurs villages à la ronde, parce qu'il s'agit généralement de ces cas de longévité exceptionnelle, tout à la fois socialement enviés et redoutés. Car, si l'on souhaite de vivre longtemps ce n'est guère pour atteindre à ce stade du njaatiraaDo, où presque toujours l'on devient le dernier être vivant de sa génération (teelDo ou mo ala giJum), un être dont la personnalité apparaît souvent dissocié (hoore heli). Et, précisément, si ce dernier inconvénient est assumable sans grand dommage, en revanche il ne sera pas songé au premier sans une certaine mélancolie. Survivre à toute sa génération, n'est-ce pas plutôt que bénédiction réelle malédiction, car c'est la position du patriarche solitaire dorénavant privé de toute influence sur sa descendance, parce que dépourvu des moyens physiques et intellectuels nécessaires. Le patriarche vit dans une case retirée où sa famille le tient cloîtré, par crainte de le voir fuguer ou s'abandonner en public, et « faire honte ». Cette même famille fera parfois durement sentir à son njaatiraaDo combien elle éprouve de déplaisir à regarder son existence se traîner indéfiniment. Et même sans tout cela, est-ce que le njaatiraaDo ne s'éprouve pas comme un être parfaitement marginal, sans aucun giJiraaDo avec qui communier, ou seulement converser, sinon évoquer le passé ?

Sans nul doute, le njaatiraaDo est une personne qui se rencontre assez peu fréquemment. Quant aux autres ascendants qui le précèdent dans la chronologie, de toute évidence ils sont toujours au passé, et tellement éloignés que la langue ne semble pas avoir jugé utile de se donner des concepts originaux pour les nommer, en les situant à leur rang précis dans la succession des générations. En effet, njatan njaatiraaDo figurera tant bien que mal l'arrière-arrière-grand-parent, tandis que keltinofel 1 indiquera très approximativement autant l'arrière-arrière-grand parent que tous les ascendants de celui-ci, jusques et y compris l'ancêtre-souche. Cette dénomination de kelti nofel apparaîtrait donc comme la limite de conceptualisation de l'ascendance, mais c'est une limite si peu définie qu'elle nécessite une série d'expressions combinées pour y suppléer. Ainsi, il semblera toujours possible de nommer la génération pour éloignée qu'elle soit : par exemple, njatum njaatiraaDo 2 ou arrière-grand parent de l'arrière-grand parent. Encore, le problème demeurerait-il entier de traduire dans une seule expression, sans nuire à la clarté, à la fois la génération et le sexe, comme par exemple arrière-grand mère maternelle de l'arrière-grand-père paternel. Les risques d'erreur et de confusion apparaissent tellement grands, qu'il semble préférable de s'en tenir à la connaissance des trois générations les plus rapprochées (arrière-grands-parents, grands-parents et parents), le nombre de personnes qui les constituent n'étant pas, au demeurant, chiffrable sans beaucoup de peine. Quant à ce qui est de remonter à l'ancêtre-souche, cela est généralement laissé à la compétence du griot-généalogiste 3. Mais il ne sait pas davantage conceptualiser, usant d'une méthode pour ainsi dire concrète, qui consiste à mentionner nommément les personnes dans l'ordre même de leur succession à l'intérieur de la lignée. Il s'agit d'une relation binaire uniquement, à savoir un(e) tel(le) fils (ou fille) d'un(e) tel(le) (kaari jibini kaari), le second terme de chaque relation précédente devenant le premier de la suivante, et ainsi de suite jusqu'au descendant ultime, qui est également l'aboutissement provisoire de la lignée. Cependant, la généalogie non seulement n'offre aucune conceptualisation de l'ascendance éloignée, mais elle est en outre plutôt confuse dans la pensée de ses auteurs habituels, Les griots, en effet, parce qu'ils procèdent à une généalogie parlée, se répètent souvent et donnent l'impression de débiter une litanie dépourvue de toute signification pour le non initié.

Pourtant, cette indigence réelle du vocabulaire de la parenté — relativement à l'ascendance éloignée — cadre plutôt mal avec l'importance accordée à cette même ascendance dans le devenir individuel de chaque personne. La fonction dévolue aux origines est capitale, la conception commune étant d'estimer, voire de surestimer l'héritage historique. Il y aurait même un véritable délire de l'ascendance illustre chez le Toucouleur, et l'on ne verra nul inconvénient à intégrer des ancêtres parfaitement obscurs à un lignage notoire à plus d'un titre, parce qu'il est coutumier de dire de ses représentants qu'ils ont défendu une ou plusieurs vertus cardinales du groupe, comme la sagesse, la piété, la puissance, l'héroïsme, l'hospitalité et le savoir koranique selon une formulation devenue célèbre : o wya ceerno, o juulni jumaa ; o wya alfa, o nyaawi Ngenaar, o wya almaami, o laami Futa fof 4, à savoir respectivement le savant iman, jurisconsulte, chef local et maître de toutes les provinces du Fouta Tooro.

En fait, si éloignée qu'apparaît l'ascendance elle est fatalement censée imprimer sa marque au descendant. L'ascendance illustre (joom lasli ou joom asko), c'est le succès social évident pour le descendant, parce que « bon sang ne saurait mentir ». Pour le succès de la personne dont l'ascendance est complètement dénuée de lustre, c'est l'unique bonté divine (dokke Allah) qui opère, ce mystère impénétrable qui est aussi la clé de tous les mystères.

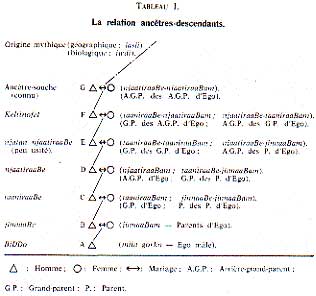

La figure 1 qui est la représentation des relations ancêtres-descendants, apparaît de toute évidence schématisée à l'extrême, car les nombreuses ramifications du lignage considéré s'en trouvent exclues. C'est ainsi que pour chaque génération considérée un seul descendant mâle est figuré, représentant le fils aîné de la première épouse, à l'exclusion complète de ses frères et sœurs, ces dernières étant d'ailleurs écartées par le fait même de la filiation patrilinéaire.

Le tableau 1 permet de connoter les relations réciproques des différents paliers de l'ascendance-descendance, et indique la méthode pour remonter jusqu'à l'ancêtre-souche, en partant d'une génération quelconque. Par exemple, l'on a :

E. BiDDo de F — jinnaaDo de D — taaniraaDo de C — njaatiraaDo de B — njatan njaatiraaDo de A.

D. BiDDo de E — jinnaaDo de C — taaniraaDo de B — njaatiraaDo

C. BiDDo de D — jinnaaDo de B — taaniraaDo de A.

B. BiDDo de C — jinnaaDo de A.

A. BiDDo de B — taaniraagel [5] de C — njaatiraagel de D — njalan njaatiraagel de E.

Le palier central C va être examiné plus directement, afin d'en analyser la structure d'ensemble. Quelles personnes sont admises au titre des taaniraaBe, à savoir les grands-parents réels comme classificatoires ?

1. Les taaniraaBe

La qualité de taaniraaDo ou aïeul s'applique dans un cadre familial restreint à tout jinnaaDo de jinnaaDo. Au plan de la collectivité générale (quartier ou village), le cercle des taaniraaBe est en revanche extensif à beaucoup d'autres individus.

Les taaniraaBe au sens social et familial, avec prédominance de celui-ci, sont les frères, soeurs, cousins et cousines — quel que soit leur âge — de chacun des quatre grands-parents. Cette disposition se traduit dans le titre de grand-père attribué par des adultes au simple jeune homme imberbe, qui n'est manifestement pas encore jinnaaDo, mais cependant excipe de la qualité de cousin consanguin authentique du grand-père effectif. De la même manière, la fillette dont la nubilité reste éloignée peut voir marquer un semblant de déférence et reconnaître la qualité de maama par des personnes fort âgées.

Les taaniraaBe au simple sens social sans considération pour la caste ou le sexe, sont tous les giJiraaBe (même âge) des grands-parents, à savoir leurs associés habituels dans cette classe distincte qu'ils constituent et dont le rôle est fixé lors de chaque événement mobilisant la collectivité générale.

Le petit-enfant s'adressant à n'importe lequel de ses grands-parents, dira maama (grand-père; grand-mère), ou plus affectivement maamooy. Si dans le discours du petit-enfant il est seulement question de l'un des grands-parents, celui-ci sera taanam, maamam ou maamooyam (mon grand-père; ma grand-mère), suivi de la mention du sexe et de la lignée masculine ou utérine (par exemple taanam debbo jibinnDo neenam — ma grand-mère maternelle), ou bien de l'anthroponyme (maamam Ummu — ma grand-mère Ummu), afin d'abstraire ainsi le porteur de l'ensemble des autres maamiraaBe de son sexe.

Quand le grand-parent parle à son petit-enfant, il dispose de l'anthroponyme usuel que ce dernier a reçu. Si le grand parent parle du descendant, il dit taaniraagelam ou maamiraagelam (mon petit-enfant), en précisant toutefois le sexe (gorel ou dewel) et l'anthroponyme du descendant.

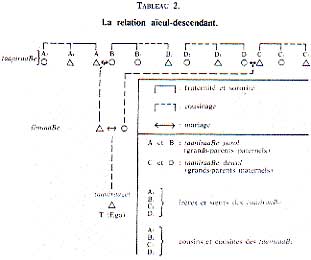

Le tableau 2 n'indique évidemment pas l'ensemble des grands-parents de T (Ego), que l'on récapitulera donc ci-dessus dans l'ordre de parenté décroissante, de moins en moins réelle ou de plus en plus conventionnelle, soit :

b) Par la parenté consanguine et utérine avec les précédents :

A1 — Les frères et sœurs (utérins et consanguins, ou l'un des deux) de A — (mawniraaBe e minyiraaBe worBe e wanndiraaBe rewBe baamum baabam).

A2 — Les cousins et cousines (croisés, consanguins et utérins) de A — (denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe baamurn baabani).

B1 — Les frères et soeurs (utérins et consanguins, où l'un des deux) de B — (wanndiraaBe worBe e mawniraaBe e minyiraaBe rewBe yummum baabam).

B2 — Les cousins et cousines (croisés, consanguins et utérins) de B — (denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe yummum baabam).

C1 — Les frères et sœurs (utérins et consanguins, ou l'un des deux) de C2 — (mawniraaBe e minyiraaBe worBe e wanndiraaBe rewBe baamum neenam).

D1 — Les cousins et cousines (croisés, consanguins et utérins) de C — (denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe baamum neenam).

D2 — Les frères et soeurs (utérins et consanguins, ou l'un des deux) de D — (wanndiraaBe worBe e mawniraaBe e minyiraaBe rewBe yummum neenam).

D2 — Les cousins et cousines (croisés, consanguins et utérins) de D — (denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe yummum neenam).

c) Par l'alliance, nonobstant une parenté antérieure à cette alliance :

— L'époux de B autre que le père A du père de T (joom galle yummum baabam tawa wona baamum baabam)

— L'époux de D autre que le père C de la mère de T — (joom galle yummum neenam tawa wona baamum neenam)

— L'épouse de A autre que la mère B du père de T — (joom suudu baamum baabam tawa wona yummum baabam)

— L'épouse de C autre que la mère D de la mère de T (joom suudu baamum neenam tawa wona yummum neenam)

— Les époux en A1 — (worBe wanndiraaBe rewBe baamum baabam) 6

— Les épouses en A1 — (suddiiBe mawniraaBe e minyiraaBe baamum baabam).

— Le époux en A2 — (worBe denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe baamum baabam)

— Les épouses en A2 — (suddiiBe denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe baamum baabam)

— Les époux en B1 — (worBe mawniraaBe e minyiraaBe yummum baabam)

— Les épouses en B1 — (suddiiBe waniidiraaBe worBe yummum baabam)

— Les époux en B2 — (worBe denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe yummum baabam)

— Les épouses en B2 — (suddiiBe denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe yummum baabam)

— Les époux en C1 — (worBe wanndiraaBe rewBe baamum neenam)

— Les épouses en C1 — (suddiiBe mawniraaBe e minyiraaBe baamum baabam)

— Les époux en C2 — (worBe denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe baamum neenam)

— Les épouses en C2 — (suddiiBe denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe baamum neenam)

— Les époux en D1 — (worBe mawniraaBe e minyiraaBe yummum neenam).

— Les épouses en D1 — (suddiiBe wanndiraaBe worBe yummum neenam).

— Les époux en D2 — (worBe denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe yummum neenam).

— Les épouses en D2 — (suddiffle denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraabe yummum neenam).

— Les époux et épouses des groupes d'âge E, accessoirement.

d) Par l'âge, sauf parenté effective qui est alors privilégiée

E1 — La classe masculine de même âge que A — (fedde worde baamum baabam).

E2 — La classe masculine des aînés de A [7] — (fedde worde dow baamum baabam).

E3 — La classe masculine des cadets de A[7] — (fedde worde les baamum baabam).

E4 — La classe féminine de même âge que A — (fedde rewre baamum baabam).

E5 — La classe féminine des aînées de A — (fedde rewre baamum baabam)

E6 — La classe féminine des cadettes de A — (fedde rewre les baamum baabam).

E7 — La classe masculine de même âge que B — (fedde worde yummum baabam).

E8 — La classe masculine des aînés de B — (fedde worde dow yummum baabam).

E9 — La classe masculine des cadets de B — (fedde worde les yummum baabam).

E10 — La classe féminine de même âge que B — (fedde rewre yummum baabam)

E11 — La classe féminine des aînés de B — (fedde rewre dow yummum baabam)

E12 — La classe féminine des cadettes de B — (fedde rewre les yummum baabam)

E13 — La classe masculine de même âge que C — (fedde worde baamum neenam)

E14 — La classe masculine des aînés de C — (fedde worde dow baamum neenam)

E15 — La classe masculine des cadets de C — (fedde worde les baamum neenam)

E16 — La classe féminine de même âge que C — (fedde rewre baamum neenam)

E17 — La classe féminine des aînées de C — (fedde rewre dow baamum neenam)

E18 — La classe féminine des cadettes de C — (fedde rewre les baamum neenam)

E19 — La classe masculine de même âge que D — (fedde worde yummum neenam)

E20 — La classe masculine des aînés de D — (fedde worde dow yummum neenam)

E21 — La classe masculine des cadets de D — (fedde worde les yummum neenam)

E22 — La classe féminine de même âge que D — (fedde rewre yummum neenam)

E23 — La classe féminine des aînées de D — (fedde rewre dow yummum neenam)

E24 — La classe féminine des cadettes de D — (fedde rewre les yummum neenam)

Les taaniraaBe sont par conséquent en nombre appréciable, mais ce nombre importe probablement moins que les comportements observables entre petits — enfants et grands — parents, dont les relations réciproques sont des relations d'opposition oscillant entre la répulsion et l'hostilité bon enfant, laquelle consiste à échanger des plaisanteries Il va de soi que ces attitudes supposent entre leurs tenants une parenté réelle Si les quatre grands — parents de la première catégorie sont concernés rigoureusement, ceux de la seconde classe participent accessoirement à ces relations avec leurs petits — enfants « consanguins » et « utérins » En ce sens, ces deux derniers groupes C et D se trouveraient donc exclus des relations avec les petits-enfants, mais exclus en apparence seulement, car la parenté conventionnelle peut être sublimée par ceux qu'elle lie, et transformer objectivement leurs comportements.

Cette restriction faite, l'on observe en premier lieu la relation de plaisanteries entre aïeul et descendant, relation qui autorise le premier à formuler des malédictions à l'encontre du second. Tout en cherchant à lui tirer les oreilles, il souhaitera une mort rapide 8 à ce « goinfre, qui dévore tout et ne laisse rien à manger aux autres :

Allah bonni ma yiɗi nyaamde — Allah na waawi maaya Buutanduru! »

Le petit-enfant doit subir cette agression orale sans le moindre signe d'angoisse, sauf à mettre ses oreilles à l'abri, car l'aïeul les lui tordrait sans pitié. Non seulement la riposte est permise au descendant, mais il est encore avéré que les malédictions des grands-parents sont sans effet : « Kuddi taaniraaBe ala ko bonnatta ». L'on est si bien persuadé de cette disposition, que le grand-parent n'hésite nullement à dire de ses petits-enfants qu'ils sont « innombrables comme la terre » (e Be mbay no leydi), alors que le fait de s'exagérer (haawtaade) le nombre de personnes quelconques est considéré comme une manière directe de les condamner à disparition imminente, sinon de les désigner à un sort funeste. C'est pourquoi l'on s'interdit généralement de compter les personnes, et quand on doit le faire il est convenable à l'issue de l'opération de citer une formule bénéfique ayant valeur d'antidote, et pouvant se traduire approximativement par « Dieu accroisse votre nombre 9 ».

Grand-parent et petit-enfant s'opposent en termes de subsistance, mais leur rivalité a probablement un autre sens. Grand-mère et petits-fils étant, en effet, symboliquement épouse et mari (à l'instar de grand-père et petite-fille), il n'est pas abusif de penser que la rivalité objective aïeul-petit-fils, ou grand-mère-petite-fille aurait rapport d'une certaine manière à des couples matrimoniaux apparemment incestueux. Les malédictions du vieillard n'exprimeraient-elles pas en la remaniant la jalousie du mâle à l'endroit d'un concurrent, d'autant plus redoutable qu'il a pour lui la jeunesse ?

Outre cette opposition relative à la parenté à plaisanteries, il en est d'autres qui sont davantage marquées d'hostilité. C'est ainsi qu'il sera courant de prêter à la grand-mère des intentions maléfiques visant ses petits-enfants en bas âge, qui sont nés de sa propre fille : elle chercherait à les « dévorer ». Défense permanente lui en sera faite au moyen d'un collier de perles blanches, que l'on fera porter à l'enfant dès les premiers jours de sa naissance et jusqu'au-delà de son sevrage (ennto) 10. Le blanc étant la couleur déclarée de toute-puissance surnaturelle hostile, le semblable tiendra le semblable à distance, en l'occurrence perles blanches contre sorcellerie de grand-mère.

Pourtant, lorsque leur mère décède prématurément, des suites de couches par exemple, les enfants en bas âge sont généralement confiés aux soins de leur grand-mère (mère de la défunte), de préférence à une sœur de la défunte. Alors, l'on dit que la grand-mère se substituant réellement et définitivement à sa fille, opère un transfert, son hostilité faisant place à la tendresse et à la pitié. Au demeurant, ce décès prématuré et inattendu, apparaissant donc tant soit peu inexplicable, est presque toujours imputé à l'hostilité de la grand-mère qui se serait trompée d'objet.

L'opposition est encore plus franchement marquée entre arrière grand-parent et petit-fils correspondant : la longévité exceptionnelle du premier mettrait le second en danger de mort, car il est entendu que cette longévité n'est possible qu'au prix de la « vie » des jeunes, que l'ancêtre aurait le pouvoir de capter à son profit. C'est bien souvent la mésaventure qui échoit au njaatiraaɗo, quand par exception il survit à beaucoup de ses descendants : il sera directement rendu responsable de sa survie et accusé de sorcellerie. Il est vrai qu'une semblable accusation peut aussi être consécutive au grand âge, et du seul fait de cet âge très avancé, par conséquent indépendamment de toute mortalité dans la famille. Autrement dit, la vieillesse est maléfique d'une certaine manière puisqu'elle est passible d'assimilation avec la sorcellerie.

Entre la génération des grands-parents et celle des petits-enfants il existerait en définitive une « tension », mais c'est une tension très diverse de nature : elle s'exprimera dans des relations à plaisanteries, et dans la concurrence à mobile nutritif ou sexuel. Sinon elle se traduira par la crainte et la méfiance qu'éprouvent les jeunes à l'égard des vieilles personnes, tant l'apparence décharnée et presque fantomatique de celles-ci est saisissante, et combien distincte de l'image offerte habituellement par la majorité des gens de l'entourage. Le vieillard se parle tout le temps à lui-même : avec quel esprit diabolique peut-il donc avoir ce commerce ?

L'on doit pourtant dire des attitudes objectives des aïeuls relativement aux petits-enfants qu'elles sont caractérisées par l'absence d'animosité: « taaniraaɗo ko mbuha — le descendant c'est (bon) comme la moelle » a coutume d'affirmer le grand-parent lorsqu'il exprime la satisfaction d'avoir assez longtemps vécu pour voir naître ses petits-enfants. La relation aïeul-descendant est toujours empreinte de grande tendresse, et d'une indulgence sans limite. Le grand-parent ne lève pour ainsi dire jamais la main sur le plus insupportable de ses petits-enfants, dont il tolère difficilement la correction par quiconque, lui-même se bornant parfois à porter ces kelle taaniraaɗo 11, connues pour faire plus de bruit que de mal. Quant au njaatiraaɗo réputé « dangereux » il est à remarquer que sa tendresse à l'égard de sa descendance croît avec l'éloignement de celle-ci. Le njaatiraaɗo aime son fils moins que son petit-fils, et celui-ci moins que l'arrière-petit-fils. Ceci est d'autant plus ostensible que les quatre générations coexistent exceptionnellement, faisant par conséquent du njaatiraaɗo en même temps un taaniraaɗo et un jinnaaɗo. Le privilège qu'il accorde à son rôle d'arrière-grand père est manifeste, parce que ce rôle s'exerce sans doute à l'endroit des êtres les plus jeunes et les plus proches de lui, par le fait qu'ils sont fort peu sollicités par la vie extra-familiale. En outre, il entre en ligne de compte la secrète fierté du njaatiraaɗo qui, avant de disparaître, aura connu ses BiBBe, taaniraakon et njaatiraakon 12, qui vont perpétuer et accroître effectivement la lignée familiale.

Un couple légalement constitué par les liens du mariage acquiert le droit à l'appellation jinnaaBe le jour où il procrée son premier enfant. Le terme jinnaaBe symbolise donc fondamentalement la relation du couple géniteur avec les enfants qui en sont issus.

Si l'origine mythique de quelques ancêtres par trop lointains est communément admise, il va pourtant de soi que l'existence d'un individu réel n'est jamais conçue autrement qu'en fonction de deux jinnaaBe non moins réels, même dans le cas où l'un d'entre eux serait inconnu. Et lorsque les deux parents également inconnus font de l'individu un être dépourvu ostensiblement de géniteurs (mo ala jinnaaBe), ce n'est pas tant le fait objectif qui retient l'attention que sa conséquence sociale pour la personne concernée : son sort est comparé à celui d'un bloc erratique sans destination précise, parce qu'il est privé du « gouvernail » que constituent les jinnaaBe. 13 ne recevra pas l'éducation qui permet son insertion sociale, et il n'aura pas davantage un garant de sa caste d'origine pour pouvoir fonder un foyer; seule la caste servile lui sera à la rigueur ouverte.

La signification des jinnaaBe déborde assurément le cadre familial. Et si, à l'intérieur de ce cadre tout jinnaaɗo est en droit nanti de responsabilités écrasantes sur un groupe restreint, au niveau de la collectivité générale le jinnaaɗo de sexe masculin sera l'unique locuteur. En effet, lui seul parce que digne de foi peut témoigner, de préférence à la femme, au vieillard, voire à l'adulte non jinnaaɗo. Lui seul doit toujours être consulté et écouté, et toute décision de la collectivité sociale passe par lui, car cette décision est constamment soumise à la délibération souveraine de tous les jinnaaBe mâles.

La dimension sociale du jinnaaɗo est certainement considérable, mais ici l'on s'en tiendra exclusivement à l'aspect familial, pour examiner successivement les deux notions complémentaires de la paternité (baabiraagal) et de la maternité (yummiraagal), qui sont constitutives du jinnaagal primaire.

a) La relation de paternité-filiation (baaba-Biɗɗo)

Comme la catégorie de taaniraaɗo multiple quant au nombre de personnes, la paternité comporte des degrés divers depuis le père biologique jusqu'aux pères simplement classificatoires. Le père physique unique pour chaque être considéré n'est pas pour autant le seul détenteur de la paternité vis-à-vis de son enfant, car il est censé partager ce lien avec tous ses frères (consanguins et utérins), ses cousins consanguins, utérins et croisés : ils sont sans considération d'âge solidairement et au même titre pères des enfants de chacun d'entre eux. N'importe quel enfant toucouleur apprendra très tôt à considérer chaque apparenté mâle de son père à l'égal de ce père, singulièrement les frères siblings (jiiduBe yumma e baaba) de celui-ci. C'est parce que ceux-ci vivent en général dans une concession unique, à moins que son extension numérique ne contraigne la famille à se disperser (ferde), ou que des conflits internes n'entraînent son éclatement (seerde).

En dehors de la famille propre, et pour ce qui concerne ses rapports avec le groupe social, certaines distinctions seront toutefois établies, désignant baaba tigi le « père vrai », et baabiraaBe sawndiiBe 13 ses frères et cousins. Néanmoins, ce sont là des distinctions purement occasionnelles, opérées à peu près uniquement quand par exemple la collectivité locale investit la communauté familiale, pour y effectuer un baptême ou conclure un mariage. Ces distinctions, qui sont plutôt des précisions, n'impliquent pas véritablement différence entre siblings et cousins, relativement à l'enfant de l'un quelconque d'entre eux. Entre le sibling, le demi-frère consanguin et le cousin consanguin du père, d'une part, le demi-frère utérin et le cousin utérin du père, d'autre part, il existerait à la rigueur une nuance. Les trois premiers seront des baabiraaBe stricto sensu avec mention spéciale pour le sibling; tandis que les deux derniers participent un peu moins nettement à la paternité considérée. Au reste, cette nuance est mise en évidence par le régime matrimonial, car une fille est donnée en mariage par consentement du frère sibling de son père, en l'absence duquel intervient le frère consanguin du père, puis le cousin consanguin avant le frère utérin. La lignée paternelle devra être par conséquent intégralement épuisée avant que les utérins aient chance d'obtenir exceptionnellement le pouvoir de décision.

Une autre catégorie est purement classificatoire, parce qu'elle est paternité en vertu de l'âge. Elle intègre conjointement :

Ces trois classes d'âge (pelle) sont généralement constitutives d'une seule génération au sens large, parce que leurs différents membres ont pratiquement grandi ensemble, participé aux mêmes jeux, subi l'initiation par la circoncision 14 à la même période, et partagé hors du village la réclusion consécutive, durant six semaines. En outre, la classe des giJiraaBe du père physique, son fedde autrement dit, a jadis participé en tant que classe constituée au rapt (ndiiftungu) de la mère de l'enfant lors du mariage, puis présidé plus tard au baptême dudit enfant. Autant de rôles qui confèrent à tous les membres de la classe d'âge, relativement au ɓiɗɗo, de solides droits de paternité.

L'enfant s'adressant à son père dira baaba (père !), ou baabooy par attendrissement; quand il parle de ce père celui-ci devient baabam et baaboyam (mon père). Toutefois, ces termes ne seront suivis de l'anthroponyme que s'il y a lieu de distinguer nommément des autres pères le père dont il est question. Dans la perspective inverse, le père appelle l'enfant par son anthroponyme quand il s'adresse à lui; lorsqu'il parle de son enfant le père dit Byam (mon enfant) en précisant son sexe, Byam gorko (mon fils) et Byam debbo (ma fille), ou encore Byam suivi de l'anthroponyme masculin ou féminin. Le père peut également interpeller son enfant au moyen des termes baaba (père !), neene (mère !), kaaw (oncle!) gorgol (tante !), voire deede (frère aîné ! ou sœur aînée !) : c'est alors que l'enfant porte respectivement l'anthroponyme des père, mère, oncle, tante, frère aînée ou sœur aînée de son père.

b) La relation de maternité-filiation (yumma-Biɗɗo)

A la précédente pluralité des « pères » correspond symétriquement celle des « mères » de l'enfant, ou yummiraaBe. Les sœurs et cousines de la mère physique participent avec elle à la relation de maternité réelle à l'endroit de son enfant, tandis que la maternité classificatoire à l'égard de celui-ci incombe à toute la génération féminine de sa mère physique.

Les épreuves initiatiques adaptées au sexe féminin et consacrant la communauté de génération sont, bien entendu, d'une autre nature que celles des hommes. L'excision ou clitoridectomie apparaît comme une règle générale, à laquelle chaque fille du groupe est soumise, au cours de son allaitement. C'est une simple dévirilisation effectuée en son temps. La clitoridectomie n'a donc pas le caractère sacramentel de la circoncision collective et publique, avec ses opérateurs, ses officiants et la retraite des patients ; le symbolisme en est tout à fait identique, cependant, car l'ablation du prépuce ne vise à rien d'autre qu'à déféminiser d'abord, à consacrer la virilité.

L'équivalent féminin de la circoncision masculine ne serait-il pas le tatouage des lèvres et gencives des filles nubiles ? Cette opération s'effectue sous l'oeil attentif des spectateurs, à l'affût du moindre signe de faiblesse pour pouvoir s'en gausser ultérieurement, tandis que les griottes prodiguent des encouragements en célébrant la témérité, par leurs mélopées rythmées au son du bolong; la jeune fille doit subir placidement la souffrance physique que lui administre une opératrice armée de gerbes d'épines acérées, à tremper dans une décoction noire. Moyennant quoi, la patiente aura au bout du compte ce sourire éclatant et irrésistible, fait du contraste entre dents blanches et gencives noires... La finalité du tatouage est sans doute l'accomplissement d'un canon de beauté, mais sûrement l'apprentissage des souffrances corporelles réservées à la femme tout au long de sa carrière d'épouse et de mère : défloration et enfantement. En tout cas l'épreuve du tatouage crée une parenté d'âge au même titre que la circoncision masculine : les jeunes filles tatouées à la même période se considèrent comme sœurs putatives, d'autant qu'elles appartiennent le plus souvent à la même classe d'âge. Désormais, chaque événement survenu chez l'une — particulièrement le don de la vie ou maternité — devient l'affaire du groupe tout entier.

L'enfant dira neene (mère !) ou par cajolerie neenooy, quand il appelle l'une quelconque de ses mères réelles et classificatoires. Il dira neenam (ma mère), en parlant de cette mère dont l'anthroponyme ne devra suivre que pour établir la distinction entre deux yummiraaBe.

La mère utilisera l'anthroponyme habituel de son enfant pour s'adresser à lui ; elle pourra également se trouver dans la situation précédente du père. En tout cas, elle peut toujours dire Byam (mon enfant), et préciser Byam gorko (mon fils) et Byam debbo (ma fille).

c) Attitudes générales de la parenté-filiation (jinnaagal-Binngu)

En ces périodes d'intense labeur champêtre, étalées généralement entre juin et mars, la place publique (dinngiral) n'est plus guère fréquentée que par les deux générations extrêmes des vieillards (nayeeBe) et des tout jeunes enfants (sukaaBe tokosBe), générations liées par leur commune oisiveté et par une même patience: les premiers attendent la mort (gaynuBe), et les seconds tendent vers la vie (ɓe puɗɗaaki).

La collectivité sociale n'ayant plus ou pas encore leur emploi, ces générations apparaissent quelque peu abandonnées à leur sort. Mais, les seconds s'en accommodent fort bien par une activité ludique débordante, et à la grande satisfaction de leurs jinnaaBe, car jouer est considéré comme nécessaire aux enfants (yo sukaaBe pij), à cause probablement de sa valeur éducative, mais surtout en raison de l'occupation ainsi procurée à l'enfant, et qui laisse par conséquent à la mère les bras et le cerveau libres pour vaquer aux tâches domestiques.

Quelles attitudes peuvent exister entre des parents absorbés par le labeur quotidien pour assurer la subsistance du foyer, et leurs enfants occupés à jouer, les uns et les autres étant rarement saisis dans le couple de la parenté-filiation, mais constituant plutôt deux sections distinctes voire opposées, les jinnaaBe et les BiBBe, chacune d'entre elles obéissant encore au clivage des sexes ?

Il est clair que la continuité de la collectivité sociale est assurée par le passage des jinnaaBe aux BiBBe, la seconde génération étant le prolongement naturel de la première ; il correspond donc à ce schéma somme toute universel certaines règles fonctionnelles pour ainsi dire, à savoir les devoirs mutuels des parents à l'égard des enfants. Par exemple, le droit de domination reconnu aux parents, droit d'éduquer, et son corrélatif, le devoir de soumission des enfants, devoir de s'identifier au modèle social de conduite; ou bien l'obligation dévolue aux premiers d'entretenir les seconds. Toutefois, cette dernière obligation apparaîtrait tel un investissement spéculatif (tinaade e Biyum), dont chaque parent attend une certaine rentabilité (nafoore) pour lui-même, dès lors que son enfant devenu grand « prend de la valeur » (barkinnde).

En effet, le parent espère normalement de l'enfant qui a fait son entrée dans la vie sociale — l'homme est plus directement concerné que la femme à cet égard — la prise en charge consécutive à son entretien prolongé. C'est que l'enfant reçoit de ses père et mère, singulièrement, une véritable somme de bienfaits : tout d'abord la vie (nguurndam), mais ensuite tout ce qui est requis (tampere jinnaaBe), autant pour « persévérer dans son être » que pour permettre une socialisation minimale du jeune. En l'espèce, le futur succès social de l'enfant ne sera guère conçu comme la conséquence de son aptitude individuelle, mais toujours entendu comme l'effet normal, sinon la suite fatale pour ainsi dire des bienfaits des parents (so neɗɗo barkini yo yettu jinnaaBemum).

Dès lors, il apparaît que le ɓiɗɗo ne cesse jamais de dépendre étroitement de ses parents, y compris quand lui même a procréé et devient parent à son tour. C'est une dépendance irréversible, dont chaque dominant est un dominé et réciproquement. Ce qui de proche en proche fait déboucher la chaîne ininterrompue des relations jinnaaBe-BiBBe dans les relations sociales, où l'isolement de l'individu est au surplus radicalement exclu.

Il peut advenir que celui qui a réussi sur le plan matériel résiste consciemment au mécanisme de ces relations: probablement grisé par son succès et les facilités de son existence, le voilà qui devient adepte de l'individualisme, et qui choisit ce moyen égoïste pour vivre systématiquement à l'écart de ses parents (Bokaade banndiraaBe mum), afin de n'avoir pas à « partager » son bien telle que la recommandation en est édictée. Semblable attitude du BiDDo à l'égard des jinnaaBe serait dûment réputée immorale, car elle équivaudrait à refuser d'honorer les créances, à refuser d'assumer sa situation de débiteur à l'égard des géniteurs.

Eteindre la dette naturelle contractée auprès des jinnaaBe, c'est avant tout leur rester soumis, mais encore les nourrir et les vêtir selon ses moyens, tout en entretenant de bonnes relations (teddungal) avec leurs alliés et voisins, qui participent également au jinnaagal étendu.

A chacun de ceux-ci, d'autre part, l'on doit immanquablement quelque chose du point de vue social, à savoir prestation matérielle, présence humaine, divertissement, voire salutations, consolations et bénédictions. Par conséquent, il faut dès que la possibilité en est échue restituer à ceux qui ont donné, et prêter à ceux qui rendront demain, restitution et prêt pouvant prendre l'une ou l'autre des nombreuses formes de la solidarité familiale et sociale. En fait, il serait ici question de solidarité cyclique ou échange perpétuel : l'on se doit à ses prédécesseurs par gratitude sans fin, mais l'on se doit également à ses successeurs pour leur prêter (nyamlude moJJere e teddungal), afin de les mettre eux aussi en situation de restituer (yoBde) plus lard ce qu'ils ont reçu.

Peut-être la formule de « parasitisme social » devrait-elle être alors tempérée, eu égard à ce cycle perpétuel et contraignant du donner et recevoir, plutôt du prêter et rendre, qui est le fondement effectif de la communauté des vivants et des morts (lenyol). C'est un cycle où le refus d'insérer sa conduite singulière n'a pas chance d'être motivé sérieusement, mais sera toujours tenu par la collectivité comme la détermination de son auteur à rejeter globalement les normes traditionnelles (woppude aada).

Si la finalité de la progéniture est le repos des parents et leur retraite assurée, en quoi consiste alors le rôle de chacun des deux géniteurs relativement à l'enfant ? Il faudra tout d'abord remarquer que si la puissance paternelle s'étend à l'ensemble de la famille, il apparaît néanmoins une certaine spécialisation des géniteurs quant à l'influence à exercer sur les enfants : généralement les filles dépendent de leur mère, et les garçons de leur père. Et même en cas de divorce il en est encore ainsi, car l'enfant va plutôt avec le parent de son sexe.

La relation père-enfant est cette parenté indiquée soit par le terme duhol (cordon du pantalon), soit par JiiJam (sang), parenté qui est généralement dénuée de douceur, si elle n'est plutôt fermement caractérisée par la dureté.

Le jinnaaDo-gorko ou baaba est symbolisé par la cravache qui administre les corrections corporelles. C'est donc l'éducateur auquel il faut obéir aveuglément et sans délai. L'enfant, en tant que tel, n'étant pas encore doué de raison connaît cependant la vertu de dressage de cette cravache (loosol) mieux qu'il ne soupçonne l'existence de Dieu, autrement dit seule la correction physique est opérante au stade de l'enfant, et nulle leçon de morale (cukolel annda Allah, anndi ko loosol).

C'est probablement dans l'esprit de l'enfant cette image physique et mentale du père-justicier, qui vaut au baaba ce prestige mitigé de crainte et d'admiration et qui ne s'effacera plus. Devenu adulte, l'homme dont l'honnêteté ou la bonne foi est révoquée en doute confondra publiquement ses détracteurs, en jurant sur Dieu (e barke Allah) ou sur son père (e wonki baabam — par la vie de mon père). Il s'ensuit donc que le père est l'être humain le plus honoré.

Le dressage a pour visée sociale de tremper le caractère de l'enfant, pour le préparer aux situations les plus difficiles de son existence d'adolescent puis d'adulte. Partageant par exemple le repas de son père ou celui d'une quelconque personne, l'enfant se verra appliquer sans pitié la dure norme sociale qui lui refuse le droit à la viande, laquelle est réservée aux seuls adultes (cukolel teew mum ina yeeso). L'enfant qui a sûrement besoin du développement physique de son corps devra en somme attendre normalement pour cela de savoir gagner sa vie (waawannde hoore mum), d'être donc devenu adulte.

En tout état de cause, passé un certain temps où le père joue avec l'enfant encore au stade de nourrisson, celui-ci en grandissant voit progressivement s'estomper la familiarité avec son géniteur, qui est par ailleurs absent de la maison la moitié du temps pour assurer la subsistance quotidienne. Quand le père est au foyer il se repose ou reçoit ses giJiraaBe, et l'enfant sait à son corps défendant combien il est inconvenant de l'importuner. L'absence de familiarité entre père et enfant, la crainte inspirée normalement à celui-ci par celui-là, telle est l'atmosphère courante. Au contraire, la familiarité et l'absence de crainte seront interprétées par l'entourage comme des signes de faiblesse du père, sinon sa volonté délibérée d'éduquer ses enfants hors des normes requises.

Toutefois, qu'il y ait familiarité ou absence de cette familiarité entre baaba et BiDDo, à partir de sa dixième année et parfois même avant cet âge le fils sera requis par son père, pour l'aider dans le labeur quotidien et apprendre ainsi, progressivement, le métier ou la condition traditionnelle des ancêtres, l'agriculture universelle (ndema), la pêche (awo), la forge (mbayla), ou toute autre activité spécialisée. Néanmoins, l'enfant aura au préalable acquis quelques rudiments de versets koraniques, afin de pouvoir pratiquer au minimum sa religion musulmane atavique. L'apprentissage prolongé du Koran incombe aux seuls garçons des castes libres, plus précisément au petit tooroodo, quelquefois au jaawanDo, aux ceDDo et cubballo plus rarement. Tandis que pour les garçons des castes professionnelles ou serviles et les filles de toutes castes, généralement la collectivité sociale estime que leur passage à l'école koranique peut être de courte durée, parce que ceux-là ont un métier à apprendre, et celles-ci doivent être préparées à leur destination conjugale.

La relation mère-enfant sera au contraire dominée par la tendresse, et ce n'est pas hasard si le terme ennDam (de enndu : sein) signifie initialement parenté du lait ou parenté utérine, son sens actuel étant relatif à toute parenté effective, qu'elle soit utérine ou consanguine; ennDam figure en outre l'amour altruiste du prochain, tandis que giDgol (pl. gilli) est signe de l'attrait entre personnes de sexe opposé.

La mère gardienne du foyer est en tout cas aux petits soins pour l'enfant. De notoriété sociale, l'éducation maternelle est très libérale voire inexistante (yumma nehata BiDDo, bonnat). L'on peut s'en rendre compte dès que l'enfant commence à marcher, donc à toucher à tout : la journée durant ce sont mises en garde (hartare) continue : ngel haamni ! « Dieu que cet enfant est impossible ! ». Mais le BiDDo n'a cure de cette agitation maternelle rarement suivie de coups, même quand elle menace : yeed ! mi fyete de : « Reste tranquille sinon je vais te frapper! ». La mère se résout très exceptionnellement à cette extrémité, sous réserve des tempéraments et sauf colère violente, qui sera d'ailleurs aussitôt regrettée puisque les consolations suivent immédiatement. Plus souvent au contraire la mère jaillit pour ainsi dire de la maison, dès qu'elle entend les cris de son enfant à nuls autres similaires : elle est prête à venger l'injustice car il ne saurait en être autrement, son rejeton ne pouvant jamais avoir tort (Holi tonyDoma, fiima !). Poursuivi par la vengeance d'un camarade ou d'une grande personne, l'enfant se précipite dans la case maternelle — subitement blessé ou pris de douleur l'homme mûr invoque également sa mère, haa neenam ! — pour demander protection (moolaade). Le poursuivant doit renoncer à sa vengeance, la victime désormais sacrée étant à l'ombre protectrice de sa mère, qui connaît par ailleurs l'art et la manière pour calmer l'adversaire de son enfant, en plaidant l'inconsciente culpabilité de ce dernier (yarlo ! ko cukolel, annda ko watta) ;

Même la correction qu'inflige le père pour éduquer l'enfant est fort mal vue de la mère, s'il est vrai qu'elle n'est habilitée à aucun titre pour intervenir dans une confrontation entre géniteur et héritier. La mère dispose cependant des ressources de la ruse, pour faire cesser la correction : elle implore pardon pour son enfant en assimilant le petit corps martyrisé à celui de Dieu (Banndu Allah !), qui est naturellement sacré et intouchable. Le frappeur doit en principe mettre immédiatement un terme à la correction, sous peine de lapider consciemment Dieu. Mais la colère du père peut tout aussi bien se retourner contre la mère-interventionniste, laquelle est doublement fautive, par son intolérable immixtion et par sa prétention à invoquer Dieu...

Le rôle de protection maternelle sur l'enfant ne s'entend évidemment pas sans la fonction nourricière: non seulement le moindre cri de bébé signifie faim et requiert le sein, mais plus tard l'enfant apparaîtra toujours trop maigre (omo fooJi) aux yeux de sa mère. Et si besoin s'en fait vraiment sentir, la mère n'aura jamais scrupule à demander aux voisins plus chanceux et incapables de refuser leur secours, un peu de nourriture pour le BiDDo affamé.

Tels sont vraisemblablement certains des motifs qui résolvent l'enfant d'hier devenu adolescent, voire adulte, à se confier plus volontiers à sa mère, et à la charger également du soin de porter éventuellement une confidence à la connaissance du père.

Il arrive aussi que la symbiose mère-fils soit étroite au point que l'image du père dans l'esprit du fils en apparaisse gravement lésée sinon totalement éclipsée. Mais semblable situation est susceptible de redressement, quand la mère s'entend bien avec son époux pour jouer ce rôle délicat de trait d'union (masloowo) entre les générations du père et du fils, liquidant ainsi combien de conflits internes.

La relation mère-fille 15, d'autre part, ne manque pas de frapper par son caractère monolithique. Toute son existence qui précède son mariage, est pour la jeune fille modelée par sa mère qu'elle aide dans les occupations domestiques, afin d'assimiler correctement le rôle qui l'attend. C'est surtout à la mère sinon à elle seule qu'incombe la responsabilité essentielle de faire de la fille une future épouse convenable. De sorte que si celle-là est socialement appréciée, celle-ci sera fiancée le jour même de sa naissance si ce n'est bien avant 16, tant la conviction est ancrée que la seconde vaudra ce que vaut la première, singulièrement du point de vue caractériel et courage au travail. Au reste, il est de coutume d'imputer à la mère tout succès ou au contraire tout échec matrimonial de sa fille. Car si l'homme détient le pouvoir exclusif de donner une femme à un autre homme — le consentement du père ou de son substitut de sexe masculin étant une condition nécessaire et suffisante — en revanche, il dépend de la mère que l'union de sa fille soit durable ou éphémère. La mère exhortera sa fille à soumission, ou au contraire elle mettra rapidement un terme au ménage, quand décidément son gendre ne lui plaît pas. La sagesse populaire exprime cette croyance en la toute-puissance maternelle sur le ménage : « Aussi longtemps que vit sa belle-mère le gendre sait seulement qu'il est marié, mais il n'est pas encore vraiment sûr d'avoir définitivement acquis une femme. »

Outre les père et mère des enfants, la relation de parenté-filiation jinnaaBe-BiBBe inclut d'autres individus. Dans la mesure où les frères et les cousins du père ont part à sa paternité, leur qualité de jinnaaBe worBe est indubitable pour l'enfant, comme sont jinnaaBe rewBe les sœurs et les cousines de sa mère. Mais ces deux catégories, identifiables respectivement au père et à la mère, ne constituent à la rigueur que jinnaaBe de prolongement, leurs relations à l'enfant s'exprimant en tout état de cause par l'un ou l'autre des deux modes déjà analysés, baabiraagal et yummiraagal.

Il en va quelque peu différemment, en ce qui concerne la sœur du père et le frère de la mère. Sans doute, en raison de leur lien de parenté avec chacun des géniteurs des enfants, et clos rôles leur incombant à l'égard de ces derniers, il est difficile d'exclure le frère de la mère et la soeur du père des jinnaaBe. S'il en est ainsi, ne convient-il pas de se conformer à l'esprit du système de parenté, en les rangeant simplement au nombre des jinnaaBe, au lieu d'en traiter à part de ceux-ci ? La raison de ce dernier choix, qui n'est qu'une entorse apparente audit système, est la suivante : davantage que les rôles sociaux y afférant jinnaaBe implique rapport de parenté-filiation. Ce qui n'est pas le cas du frère de la mère et de la sœur du père, parce qu'ils ressortissent respectivement à la consanguinité et à la parenté utérine. Il est donc normal de traiter du frère de la mère et de la sœur du père à la rubrique dont ils relèvent, à la fois en conformité avec les normes habituelles de la parenté et sans aucun préjudice pour les rôles de jinnaaBe que le système toucouleur leur attribue. L'on conviendra d'ailleurs d'utiliser jinnaaBe secondaires (sawndiiBe) pour désigner en même temps la sœur du père et le frère de la mère, que l'on va maintenant situer successivement en restituant à chacun son terme figuratif spécifique, à savoir gorgol et kaaw.

a) La relation tante-enfant (gorgol-BiDDo)

La première notation qui s'impose à ce stade du système de parenté toucouleur, est que la femme ne peut jamais avoir de neveux, mais exclusivement des enfants. En effet, la femme est directement une mère physique, ou bien elle est indirectement une mère classificatoire par la médiation de sa sœur. Et si au lieu des enfants de sa sœur il s'agit de ceux de son frère, la femme n'est plus alors considérée comme mère classificatoire, sans que pour autant elle doive cesser de voir en ces derniers enfants de simples BiBBe et nullement des neveux. A cet égard, il est significatif que le fait d'attribuer des neveux à une femme déclenche immédiatement les rires, parce qu'il s'agit d'un grave contresens (fuujo) dans la conception toucouleur. Par conséquent, selon cette conception commune qui estime que toute parenté avec le père engendre essentiellement paternité à l'endroit de l'enfant, la sœur du père sera considérée autrement qu'une tante. Au demeurant, il n'y aurait eu tante que si d'abord le frère ou cousin du père avait été oncle, au lieu d'être baaba. Ce terme baaba ne pouvant valablement s'appliquer à une personne du sexe féminin, la distinction aurait été opérée au moyen de gorgol, signifiant étymologiquement « sœur du père » en même temps qu'il traduit cette véritable incertitude qui plane sur la personne concernée. Car la gorgol n'est ni la tante des enfants de son frère, ceux-ci étant appelés ses enfants, ni leur « père », son sexe s'y opposant formellement, ni leur mère, en dépit de son sexe, mais surtout à cause de sa consanguinité avec leur père. Il faut délibérément opter pour « père de sexe féminin », puisque telle est la valeur subjective, restant toutefois entendu que gorgol a subi des glissements de sens, et exprime des natures de parenté différentes de l'étymologique « sœur du père ».

La sœur du père B est la seule vraie gorgol G, parce qu'elle est la plus proche de lui dans l'ordre de la parenté. Toute sœur du père répond à cette définition, qu'elle soit utérine et consanguine du père, ou l'un des deux seulement. Est également gorgol vraie, mais à un moindre degré que la sœur du père, toute cousine du père, soit G1, G2 et G3.

La seconde catégorie des gorgolaaBe par alliance (non représentée) est triplement composée : d'une part, dans un ménage polygame par chacune des femmes du père, la mère exceptée; d'autre part, pour toute épouse du frère ou demi-frère du père; enfin, par la femme du frère ou demi-frère de la mère, à savoir la femme de l'oncle 17.

Les soeurs et cousines des gorgolaaBe par alliance ont droit au titre de gorgol vis-à-vis de l'enfant de référence, à moins d'une parenté antérieure à laquelle s'ajoute au demeurant la qualité acquise par l'alliance, qui n'est pas prééminente toutefois.

La génération féminine du père fournit les gorgolaaBe purement conventionnelles, à l'instar des soeurs d'âge de la vraie gorgol. Mais la camaraderie d'âge jouant pleinement à l'intérieur du même sexe, et secondairement d'un sexe à l'autre, en conséquence la génération féminine de G sera davantage que celle du père B admise au titre de gorgol.

Généralement, l'enfant nomme sa tante gorgol (tante !), ou gogooy pour manifester une plus grande affection, sinon goggo qui est un diminutif plus affectueux encore. Lorsqu'il est seulement question de cette tante, l'enfant dira gorgolam (ma tante) ou gogooyam.

Quant à la gorgolaajo relativement à l'enfant, trois cas se présentent. La gorgolaajo sœur ou cousine du père dira Byam (mon enfant), et Bi-banndam-gorko (enfant de mon frère). La gorgolaajo co-épouse de la mère de l'enfant a le choix entre Bi-joom-gallam (enfant de mon mari), en considération du père de l'enfant, et Bi-nawlam (enfant de ma co-épouse), en tenant compte de la mère. Enfin, il y aura la gorgolaajo femme de l'oncle : en réalité ce dernier cas mérite attention, car la femme de l'oncle est la seule à n'être pas gorgol en considération du père, mais eu égard à la mère dont elle est la belle-sœur. A cause de quoi probablement elle est souvent appelée « tante parallèle », en sa qualité particulière d'épouse de l'oncle. De là procède également le terme en usage dans le Damga où, au lieu d'appeler la femme de l'oncle du nom de gorgol, l'on utilise un terme wolof, yumpaany. Or, ce palliatif au terme autochtone absent s'applique précisément dans la langue d'origine à la femme de l'oncle; il resterait toutefois à expliquer l'itinéraire qui le fait aboutir dans le Damga uniquement, et non pas dans une autre région du pays toucouleur.

En tout état de cause, la relation yumpaany-BiDDo est passablement différente de la relation normale gorgol-BiDDo ; la femme de l'oncle exprime bien ce lien plus lâche, en disant « les neveux de mon mari — baaDiraaBe joom-gallam ». Car la femme de l'oncle ne participe pour ainsi dire pas au rôle dévolu à toutes les autres gorgolaaBe, singulièrement aux sœur et cousine du père. Elle a d'abord, un rôle de marraine attitrée de tous les enfants de son frère, enfants que la gorgol reçoit sur ses genoux le jour du baptême, pour raser entièrement le crâne du nouveau-né, rite préalable à l'imposition du nom par le marabout. Ensuite, il incombe à la gorgol ce rôle d'éducation qui lui fait obligation de seconder son frère, voire de se substituer à lui quand il est absent, pour exercer à l'endroit des enfants dudit frère. Lorsqu'un bambin la fermeté a mal agi ou se prépare à enfreindre une interdiction, il suffira soit à la à sa mère de le menacer de tout raconter, soit au père, gorgol, pour l'amener à contrition. On peut avancer qu'à l'égard des enfants de son frère la gorgol perd la féminité, synonyme d'irresponsabilité sociale, pour se voir attribuer une parcelle de cette masculinité, qui gouverne sans partage la communauté à tous ses niveaux, masculinité symbolisée par le pantalon en tant qu'il est l'attribut unique de l'autorité sociale (tuuba ko ngoota). Cette responsabilité par procuration reconnue à la gorgol parce qu'elle est la sœur du père, c'est corrélativement le droit pour elle de donner son avis chaque fois que la question matrimoniale se pose relativement à ses filleuls, particulièrement de sexe féminin. Certes, la voix de la gorgol n'est jamais prépondérante sur celle de son frère géniteur et vrai responsable, mais une certaine latitude est quand même reconnue à ce « père de sexe féminin », pour l'élaboration de la réponse (rejet ou acquiescement) à la demande en mariage visant telle fille de la maison. De toute manière, puisqu'elle est femme la gorgol n'a pas capacité pour donner en mariage: le consentement, qui pourrait se passer d'elle quand sa propre fille est concernée, requiert en revanche son accord ou son avis, lorsque la fille de son frère est l'objet de la demande.

b) La relation avunculaire (kaaw-baaDiraaDo)

Toute sœur ou assimilée de la mère physique, que ce soit parenté utérine comme consanguine, est une mère classificatoire. Cette relation de maternité classificatoire se mue en avunculat, lorsque la personne apparentée à la mère est de sexe masculin. Autrement dit, dans le système toucouleur l'homme seul aura des neveux, et exclusivement quand il est le frère de la mère ou bien lorsqu'il est assimilable audit frère.

Comme tous les jinnaaBe précédents, les kaawiraaBe se rangeront sous trois rubriques, à savoir celles de l'oncle effectif, de l'oncle par alliance, et de l'oncle conventionnel.

K est l'oncle réel parce qu'il est le frère ou le demi-frère de la mère, tandis qu'à l'échelon immédiatement inférieur se situent ses cousins (K1, K2, K3) utérins, consanguins et croisés.

Les kaawiraaBe par alliance seront l'époux de la mère autre que le père 18, l'époux de toute sœur de la mère, les frères et cousins de ces époux. Encore, par la médiation de l'alliance mais au degré secondaire, s'inscrivent respectivement l'époux de la sœur du père, tous les frères et cousins de cet époux, enfin, les frères et cousins de la co-épouse de la mère.

Hors de toute parenté assignable il y aura les kaawiraaBe conventionnels et symboliques. Les premiers sont, d'une part, représentés par le groupe masculin des giJiraaBe, mawniraaBe et minyiraaBe de K, et par la même trinité masculine, d'autre part, mais relative à la mère sœur de K. Quant aux seconds — les kaawiraaBe symboliques — ce sont par rapport à leurs esclaves tous les « propriétaires » de sexe masculin. Car pour exprimer sa dépendance à son maître, l'esclave doit lui appliquer selon le sexe et l'âge l'un des termes de désignation des jinnaaBe. C'est que l'esclave se définit et se situe non pas du point de vue de l'appartenance familiale, autrement dit par ses géniteurs, mais uniquement du point de vue social, c'est-à-dire par sa dépendance vis-à-vis d'un maître (kaliifa-kaliifam). Il ne lui est jamais demandé « qui est ton père », ou « quelle est ta mère » (mo jibinn ma ?), mais plus couramment il sera identifié par l'intermédiaire de son maître (mo halfuma ? quel est ton maître ?). Que son maître se substitue au jinnaaDo de l'esclave, voilà sans doute l'omnipotence des jinnaaBe sur leur descendance, si le rapport de servilité comme la relation de filiation peuvent s'exprimer par un seul terme.

Le neveu appellera son oncle (frère ou cousin de sa mère) kaaw, (oncle!), ou plus affectivement kaawooy ; parlant de lui il dira soit kaawam (mon oncle), soit kaawooyam. En ce qui concerne l'oncle par alliance, il semble que les nuances affectives fassent défaut, le seul terme de désignation kaaw étant usité, comme pour les oncles conventionnel et symbolique.

L'oncle dira Bi-banndam debbo (enfant de ma sœur), ou bien pour être plus précis baaDam debbo (ma nièce), et baaDam gorko (mon neveu).

La vraie relation oncle-neveu, de K à l'enfant de sa soeur, est hautement valorisée par les Toucouleur. Elle est supérieure pourrait-on dire à la relation mère-enfant, dont elle est pourtant originaire et qu'elle prolonge dans l'ordre masculin. Et si la sœur du père est réputée « père de sexe féminin », davantage encore le frère de la mère pourrait être défini objectivement « mère de sexe masculin », à en croire l'allégorie du rôle de l'oncle dans l'au-delà :

« Le jour du jugement dernier, alors que la terre et les cieux auront cédé au néant irréversible et le souvenir de leurs relations terrestres perdu sans rémission par les humains, chacun devra individuellement répondre devant Dieu de la totalité de ses actes ici-bas. Père et mère se récuseront comme témoins de leur enfant que son oncle seul reconnaîtra immédiatement comme sien. L'oncle se dressera pour plaider la cause de l'enfant de sa sœur; le caractère chaleureux et inspiré de son argumentation parviendra à incliner le Tribunal Suprême à l'indulgence pour sauver l'accusé des enfers, et l'introduire sinon au paradis alors au purgatoire. « ko kaawiraaDo naanata aljanna 19. »

Selon ce mythe édifiant — postulat d'une justice transcendante disposée au pardon — l'oncle détient le pouvoir sans précédent d'« enfanter » une seconde fois l'enfant de sa sœur, en le ressuscitant pour l'éternité.

Précisément, le retour à l'expérience courante montre l'intérêt particulier voué par l'oncle aux neveux, qui sont préférentiellement destinés à devenir ses gendres et brus. Ce n'est pas l'oncle qui gronde le neveu, ou lui administre la correction. Bien sûr, son statut de simple jinnaaDo matrilatéral n'autorise pas expressément des conduites ressortissant davantage à la compétence paternelle, mais ne l'interdit pas catégoriquement, car en tant qu'il est un homme l'oncle est donc dépositaire de l'autorité au sein de la famille. En tout cas, il choisit habituellement le rôle plus attractif de la bonté et de la complaisance, rôle bien connu des neveux qui ne se font jamais faute d'en profiter. L'oncle dispense les gâteries, et demeure un refuge permanent et sûr contre la sévérité du père ou de la mère et leur punition imminente, voire plus tard contre la tyrannie domestique d'un mari — probablement fils ou gendre trop conscient de ses droits. Ici et là le nécessaire sera toujours fait ou tenté par l'oncle, pour aplanir les difficultés.

Que partant de ce rôle, la conscience populaire ait forgé le mythe du pouvoir extra-terrestre de l'oncle, la conséquence est satisfaisante pour l'esprit, à moins que le rôle actuel soit plutôt une simple anticipation du futur... On peut en tout cas hasarder une explication au fait que ledit mythe soit moins souvent exposé par le marabout que par les femmes. Il ne s'agit peut-être pas de la plus grande crédulité de celles-ci, mais de leur situation par rapport aux hommes qui les dominent leur vie durant. Notoirement le père éduque sans douceur, après quoi il donne (rokka) définitivement sa fille à un autre homme : du géniteur à l'époux il n'y a pas atténuation mais accroissement de la dépendance. Alors que le frère est le seul mâle, qui ne se situe pas relativement à sa sœur sur le mode de la supériorité et de la propriété absolues : d'abord frère de la mère, il bénéficie du préjugé favorable que lui accorde celle-ci, et qui inculquera plus tard son préjugé à ses propres enfants. C'est le même homme qui est visé par le même culte de la femme pour son frère, culte transmis par les soins de sa principale adepte à la génération suivante. Laquelle va l'assumer d'autant plus durablement que l'oncle — « divinité » répond tangiblement à ses adorateurs par son soutien indéfectible. Voilà probablement l'une des significations de la primauté de l'oncle — frère de la mère, et la raison pour laquelle la femme, principale bénéficiaire, en perpétue l'idée à travers les générations successives. C'est que la domination et la violence masculines, incarnées par la dualité père-époux, sont tempérées par cette trinité de la tendresse, que constituent pour la femme le frère de sa mère, son propre frère et son fils, tous oncles effectifs ou virtuels, et protecteurs déclarés contre le pouvoir absolu des mâles.

La relation de consanguinité simple (duhol, JiiJam) tel est le mode d'apparentement des BiBBe (enfants) quand ils sont issus de baaba gooto (père unique). Ces mêmes enfants pourront être, soit des utérins (kosam, ennDam) parce que nés de la même mère (yumma gooto), soit alors des consanguins et utérins (jiiduBe yumma e baaba).

La génération des BiBBe va maintenant être considérée, tandis que les relations générales entre consanguins et entre utérins interviendront plus distinctivement au chapitre du cousinage.

a) Primogéniture et rang de naissance

Quel que soit son sexe, le premier enfant est communément appelé afo ou dikkuru, chacun des termes signifiant indifféremment aîné de la progéniture du couple considéré. Dans un ménage monogame il ne peut y avoir qu'un seul dikkuru, et le ménage polygame en comptera autant que le nombre de femmes, en quelque sorte lors de la première délivrance de chacune d'elles. Toutefois, dans le cas de polygamie c'est le premier enfant de la première épouse chronologique 20 qui sera tenu pour l'aîné absolu de tous les autres enfants. L'aîné de sexe masculin est davantage prisé, car c'est un futur producteur destiné à prendre la relève de son père, pour perpétuer la famille dont il ne peut normalement sortir. Tandis qu'à l'inverse, la fille est vouée par le mariage à quitter le foyer où elle est née, la femme étant toujours un bien qui attend d'être approprié (debbo ko jawdi, annda Do yantata).

Mais si toute épouse considérée — dans la mono comme dans la polygamie, et sauf premier accouchement gémellaire — n'a pour dikkuru que son premier enfant, indépendamment du sexe de ce dernier, en revanche elle aura deux afo si sa fécondité ne tarit pas : d'une part, ce dikkuru-là, que nous conviendrons de sexe masculin (afo gorko), d'autre part, la première fille puînée (afo debbo) sans considération de rang dans l'ordre de naissance des enfants de cette même mère. En conséquence, le premier enfant du sexe opposé à celui du dikkuru est conventionnellement un second afo.

Afo et dikkuru ne sont pas à proprement parler des anthroponymes, encore que le prénom féminin Dikko semble procéder du second terme. Toutefois, Dikko est davantage formulation du souhait : « Puisses-tu (vivre et) enfanter ! », qu'il n'indique la position d'aînée pour la fille ainsi nommée. Telle est d'ailleurs la destination de maints anthroponymes, qui expriment la volonté sociale d'exorciser le sort. JooDo (Demeure !) et Sikkaaka (Inespéré) viseraient à mettre un terme à la mortinatalité prolongée et désespérante, alors que Sadak (Aumône), GanyaaDo (Haï) et Woppa (Abandonné) seraient encore plus aptes à accorder longévité à l'enfant. Il s'agit précisément d'une ruse, consistant à faire comme si l'on ne souhaitait aucunement la vie de l'enfant. En conséquence, paraissant abonder dans le propre sens des puissances surnaturelles hostiles à la vie de l'enfant — traiter le semblable par le semblable — l'on contrarie effectivement lesdites puissances. Dès que celles-ci n'apercevraient plus en leurs adversaires humains que des êtres gagnés à leur cause, il y aurait mutation immédiate de leur hostilité. Non seulement les puissances surnaturelles désarmeraient complètement en cessant de s'en prendre à la vie des enfants, mais elles deviendraient même protectrices. Car entre le surnaturel et l'humain la seule opposition inégalitaire est de rigueur : l'identité de vues rabaisserait le premier.

Le prénom de l'aîné des enfants est variable selon les provinces du Fouta, mais dans le Damga et le Ngenaar (département de Matam) le premier enfant de sexe féminin était Sira, et Hammadi celui de sexe masculin. Aujourd'hui, l'on aurait tendance dans certaines familles à préférer respectivement Raki (diminutif usuel de Rakya, qui donne également Rokaya ou Rugya), et Mammadu, abandonnant à la caste servile l'usage exclusif de Sira et Hammadi, lesquels demeurent cependant en honneur dans l'ethnie peul de stricte tradition.

Que ce soit Sira ou Raki, Hammadi ou Mammadu, chaque enfant recevra au demeurant deux prénoms distincts : celui choisi par le père et qui donne lieu à imposition publique 21 Par le marabout, et celui proposé hors cérémonie par la mère agissant de concert avec ses sœurs, cousines et camarades d'âge. Ces deux choix entrent alors en compétition régulière, et c'est l'usage social qui doit finalement décider lequel des anthroponymes l'emporte et efface l'autre.

Par ailleurs, quel que soit le sexe de la personne, son prénom usuel sera constamment associé à celui du père ou à celui de la mère, pour marquer la filiation. Ainsi donc, Hammadi Malal et Hammadi Kumba, membres du même groupe d'âge, appartenant à une caste commune et habitant le même quartier, ne seront pas confondus : la filiation du premier est relative au père (Malal), celle du second à la mère (Kumba), et il s'agit de deux familles distinctes. Leurs patronymes pourraient certes établir la distinction entre Hammadi Malal (Taraore) et Hammadi Kumba (Sy), mais le nom de famille (yettoode) 22 intervient à peu près exclusivement pour échanger des salutations, en dehors desquelles le patronyme semblera à peine indispensable, qu'il s'agisse de la carte d'identité, de la quittance d'impôt comme du certificat d'employeur. En règle générale, à quelque sexe qu'elle appartienne la personne sera invariablement connue de tout le village sous son seul prénom (simple ou double), accolé couramment à celui du père (Amadu-Tijaan Demba; Ummu Amadu), ou plus rarement à celui de la mère (Demba Sala; Kumba Ummu).

Les prénoms des enfants puînés sont davantage invariables que ceux des aînés, de sorte que le rang de naissance pourrait être indiqué au moyen du seul anthroponyme. Ainsi, quand tous les enfants d'un couple se trouvent être de sexe masculin, ils seront nommés dans l'ordre respectif de leur naissance :

Avant de clore ce paragraphe, l'on fera quelques notations au sujet de certaines catégories d'enfants qui ne sont pas sans présenter des particularités sociales.

Tout d'abord le Bi-haram ou enfant naturel: il est socialement caractérisé par une absence de statut; en tant qu'issu du « péché », c'est un être perpétuellement condamné à une existence marginale, ne pouvant par exemple épouser la personne de son choix, ni accéder par ailleurs à la succession de son père, quand bien même celui-ci aurait assumé sa responsabilité. D'autre part, s'il arrive que les deux géniteurs « régularisent » la situation en se mariant après coup, le lien matrimonial n'a pas d'effet rétroactif sur le statut de l'enfant naturel. A la rigueur, le mariage peut « tempérer » le statut de l'enfant: telle est du moins la codification formelle de l'Islam, dont procède au demeurant le terme (Bi) haram, plus usuel mais tout aussi péjoratif que son équivalent laïque deedaaDo, signifiant littéralement « génération spontanée », ou encore « celui dont la mère légère et sans mari s'est trouvée enceinte par rencontre ». Bi-haram et deedaaDo sont également injurieux, d'autre part, et tellement grossiers 27 que celui qui en use est presque toujours violemment en colère. C'est pourquoi l'individu qui y correspond effectivement subira avec ses parents, et plus particulièrement sa mère, un calvaire permanent dans le groupe social.

Il en va différemment du Bi-taara singularisé par l'origine servile de sa mère, laquelle est cependant très légalement la concubine du père, qui est un homme libre. La taara est presque toujours épousée dans un cérémonial fort simplifié, postérieurement à d'autres femmes libres auxquelles elle vient s'adjoindre, mais sans être tout à fait leur égale. Ce qui manifeste chez le mari polygame soit la richesse ou la puissance, soit le mimétisme respectueux à l'égard d'un exemple religieux que le prophète Mahomet aurait introduit, et dont le Shaykh Umar Taal fut un célèbre imitateur toucouleur. Le fait est encore commémoré aujourd'hui par n'importe quelle guitare (hoddu) bambaaDo, sous le thème musical de Makki Taara.

Ce qui subsiste de la servilité est considéré comme pratiquement effacé lorsque la taara donne naissance à un enfant avec son mari, libre, effacé par cette naissance même. Les enfants de taara par le fait de la filiation patrilinéaire relèvent de toute manière de la seule caste libre de leur père. Mais, ils n'en demeurent pas moins « marqués » apparemment, même si en matière matrimoniale ou successorale ils sont rigoureusement à égalité avec leurs demi-frères et sœurs ; jouissant complètement du statut de leur père, ils sont tout de même en « situation » pour ainsi dire, eu égard à leur lignée maternelle composée d'esclaves stricto sensu.

L'ambiguïté, précisément, c'est que l'un de ces esclaves peut par exemple « appartenir » au sens concret du mot à celui qui dans l'ordre de la parenté utérine est son neveu. En l'espèce, l'esclave — traditionnellement parlant — peut avoir pour maître le fils de sa propre sœur taara, un maître dont il est le jinnaaDo (kaaw) et qui dépend de lui par conséquent. Y a-t-il finalement dépendance réciproque, ou bien abolition du lien de parenté et maintien du lien de propriété ? Le second terme de l'alternative semble plus courant, l'esclave se voyant alors marquer les égards particuliers que lui confère sa qualité de parent de la taara.

Le tableau 7 est la représentation d'un ménage polygame (nawliigu) réel observé en 1963, et comprenant l'ensemble des enfants qui en sont issus. Trois épouses seulement étaient effectivement présentes, la femme B ayant été répudiée depuis quatorze ans, tandis que la femme A divorcée d'avec P pendant onze années avait finalement réintégré son ménage. C'est sa longue absence qui explique l'écart d'âge entre les enfants 3 et 5, soit treize ans entre frère et sœur successifs d'une mère commune.

Un seul dikkuru apparaît ici en dépit du nombre d'épouses: c'est le no 1, dont la mère A avait été épousée jeune fille. C'est également entrée dans ce ménage étant jeune fille mais son dikkuru n'a pas vécu. Quant aux femmes B et D elles ont donné leurs dikkuru à des foyers précédents. De ce fait, elles se trouvent encore exclues pour le comptage des afo. Ceux-ci sont au nombre de trois, à savoir les enfants 1, 2 et 6 qui sont respectivement premier garçon de A, première fille de A et premier garçon de C. Seul 1 est afo réel, tandis que 2 et 6 sont afBe conventionnels parce que chacun d'eux est le premier représentant de son sexe pour la mère considérée. Relevons au passage l'écart d'âge entre 2 et 6 — dix-huit ans et demi — écart qui a permis à 2 de donner deux neveux, dont l'aîné a sensiblement le même âge que son oncle 6 tandis qu'il est plus âgé que ses autres oncles 8, 9 et 10.

Une seule kodda réelle est à considérer, d'autre part, en la fillette 7, sa mère semblant avoir atteint la ménopause. Kodda de sa mère 7 est cependant plus âgée que 8, 9, 10 et 11. Relativement à l'ensemble du ménage elle devient alors cadette nominale, d'autant plus que ses gorgolaaBe C et D manifestent encore l'espérance d'enfants ultérieurs.

Enfin, ce cas concret nous fournit toutes les combinaisons, que le groupe social a l'habitude de considérer lorsqu'il s'agit de l'ordre de naissance 28 partiel ou global.

L'ordre partiel est double, pouvant être relatif soit à la mère commune soit au commun sexe des enfants d'une même mère. Dans le premier cas — relativité à la mère commune — trois sous-séries sont présentes, comptant chacune deux individus au moins, soit 1, 2, 3, 5, 7 en A, correspondant théoriquement à Hammadi, Sira, Samba, Demba et Kumba; puis 6, 8, 10 en C, également Hammadi, Samba et Demba; enfin, en D, les enfants 9 et 11, qui sont Hammadi, et Sira, mais d'autant plus conventionnellement que D a donné deux premiers enfants à un ménage précédent avant de devenir l'épouse de P.

Lorsque cet ordre partiel devient relatif au sexe des enfants d'une seule mère, il apparaît encore trois sous-séries comptant deux individus chacune, soit 1, 3, 5 (garçons), et 2, 7 (filles) en A; puis 6, 8, 10 (garçons) en C. La femme B n'a donné qu'une fille à ce ménage, et si D inaugure ici deux sous-séries, celles-ci sont pour l'instant faiblement représentées.

Quant à l'ordre global il est tout aussi double que le partiel. Par rapport au géniteur commun P, cet ordre global recoupe l'ordre numérique et va de 1 (afo) à 11 (kodda provisoire). Relativement au sexe des enfants, tandis que leurs mères sont écartées, deux sous-séries globales se trouvent présentes, à savoir 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 (garçons) et 2, 4, 7, 11 (filles).

Les attitudes entre frères et soeurs 29 sont variables, selon l'âge et selon la parenté utérine ou consanguine qui les soude les uns aux autres. Jusqu'à 7-8 ans ils forment dans la maison familiale un groupe non encore différencié mais homogène, vivant au même rythme, familier des mêmes jeux, subissant la règle commune de soumission aux parents. Cependant très vite des frontières s'établissent entre eux, au moyen de la violence imposée par les plus âgés aux plus jeunes, ou bien le clivage intervient confusément entre eux tous et les enfants du voisinage à l'occasion d'un conflit quelconque, se muant d'ailleurs facilement en querelle des parents... Ainsi, par exemple, à l'intérieur de la concession familiale l'aîné exercera ses droits, en administrant la correction à ses cadets, bien que cette conduite lui soit en principe interdite par les parents. Tandis qu'au dehors, le même aîné se pose immédiatement en protecteur de ses cadets, les défendant contre l'agression, les consolant quand ils se sont fait mal en jouant. Si lymphatique que soit l'aîné, il se muera facilement en « terreur » (jaambaaro) sitôt que son cadet se trouve attaqué, autrement il recevrait la correction de ses parents pour s'être soustrait à son devoir (fodde).

Les frères et sœurs peuvent grandir parfaitement unis (siblings et utérins), ou bien indifférents voire hostiles les uns aux autres (consanguins). Dans un ménage polygame, il est fréquent que tous les enfants de la même mère fassent bloc contre leurs demi-frères et sœurs, attitude qui reflète fidèlement, au demeurant, l'hostilité latente entre les femmes de leur père commun. Les enfants dont la mère a connu plusieurs ménages, et qui de ce fait sont de pères différents, restent cependant fort unis en vertu de la filiation utérine (Bingu-yumma). Toutefois, c'est sous l'aspect aigu qu'ils prennent dans la relation de cousinage que seront considérés ces sentiments de tendresse ou d'hostilité, selon qu'ils procèdent de la parenté matrilatérale ou patrilatérale.